○郭佳睿

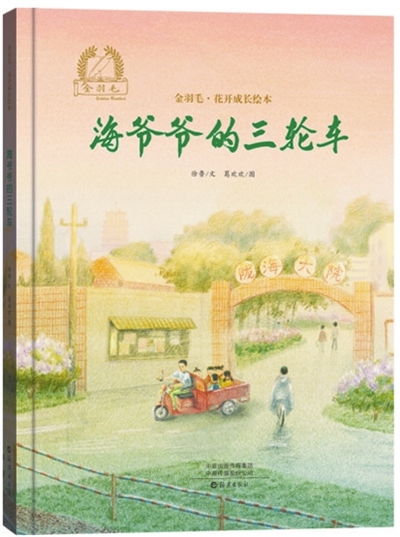

每一位图书工作者,总会在某一刻遇见一本让自己安静下来的书。它并不一定结构复杂或情节波澜,却能在翻页之间,让人重新感受到久违的安稳与信任。中国原创绘本《海爷爷的三轮车》正是如此,它是“金羽毛·花开成长绘本”中的一种,是海燕出版社重点打造的大型系列绘本出版工程“金羽毛”绘本书系中一个值得期待的新品。

故事发生在郑州陇海大院——一个真实存在、被邻里守望的地方。主角高新海与他那辆三轮车,几十年如一日,在被照顾与照顾他人的关系中一直前行。绘本取材于现实,却不做纪实拼贴,而是借由孩子的视角娓娓道来。从高爷爷卧床开始,邻居们轮番照看、搀扶、陪伴,一件件生活小事像雨水渗进土地,无声却丰盈。后来,高爷爷骑着三轮车送孩子上下学的画面,成为这段情义中最温柔的注脚。绘本画面如同一部电影镜头般轻柔流转,捕捉记忆角落的思维变化,每一处细节都能牵动读者心绪,带来一种温暖而流动的阅读体验。对孩子来说,这是一个温暖的故事;对大人来说,它唤醒了邻里的记忆:不言说的守望,不声张的陪伴。这种朴实而稳定的表达,正是图画书最珍贵的价值。

叙事匠心独运,诠释40余载爱心接力

在有限的篇幅内,著名儿童文学作家徐鲁以精练的文字勾勒出高新海从“海叔叔”到“海爷爷”的人生轨迹,唤起读者心底的温暖。故事通过儿童的视角写出“被关照”的记忆,悄悄映射出责任与回馈,同时消解了善行的沉重感,展现出帮助他人本该有的自然和快乐。

文图巧妙融合,多视角塑造人物

在《海爷爷的三轮车》中,图画不只是叙述的辅助,它构建起整本绘本的情感脉络与阅读韵律。画家通过多变的构图和色彩,呈现出人与空间、人与光线、人与人之间的心理状态,文图互动,充满巧思。

全书采用水彩和彩铅混合的绘图技法。水彩铺陈画面基底,奠定氛围与色彩层次;彩铅则强化细节质感,在整体温润中勾勒清晰触点。两者之间巧妙融合,形成双层节奏——空间整体的缓慢展开与细部语言的稳固牵引,画风因此细腻唯美,色彩层次丰富而灵动。画面的色彩随着故事情节悄然转变。

画面也是会“说话”的。画家葛欢欢在构图上运用多视角的变化表达绘本语言。画面从“海叔叔”的特写逐渐推进至陇海大院邻里群像,结尾处则借时钟和日历巧妙地表达时间的流动——“海叔叔”已然从小伙子变成了双鬓斑白的“海爷爷”,而生活中的难题,在邻居们的照料下逐一化解。在人物设计上,画家避免刻板的悲情渲染,通过人与人之间的互动使人物形象跃然纸上,每一个配角都有鲜明的视觉记忆点。

留白技巧在全书中运用精准。许多画面背景被有意剥离,留给读者思考空间。保留的人物动作与关键道具让视觉重心集中,画面密度下降而叙事张力增强,故事的空间感与情绪层次逐渐铺展开。这种方式处理下的图画,拥有耐人寻味的阅读品质,《海爷爷的三轮车》因此具备了被反复阅读的可能性。

细节捕捉温情,对焦温情“微镜头”

《海爷爷的三轮车》最动人的笔触细节,隐藏在那些不引人注意的画面中。先来说说环衬。前环衬上,画面中掉落在地上的一把雨伞,底色为忧郁的蓝,斜斜的雨丝,暗示着人物不会一帆风顺;后环衬上,紫藤花下的彩色大伞张开大大的伞盖,为新芽遮蔽着风雨。在书本的打开与合上之间,从前环衬到后环衬,伞柄的翻转、伞盖颜色的变化、画面背景的色调,巧妙地将读者带入故事氛围里。再来看看具象化的线索。“海爷爷”的三轮车作为线索贯穿全书,其存在既是时间线索、故事线,也是情感在平凡生活中的一种具象承载。三轮车留下的不仅是轨迹,也是“仍在发生”的状态。它像一道温暖的背景音,提升着整个故事的温度。不仅如此,孩子们在彩色大伞下绽放纯真笑容的画面也完美展现了画家的绘画魅力。雨雪天,小小的三轮车撑起的那一把彩色大伞,伞下大院孩子们上扬的嘴角和随风飘动的头发,构成他们最快乐的记忆。这些“微镜头”完成了爱心传递的闭环。书中还穿插了许多其他“微镜头”,将“爱心传递”这一概念可视化。在反复回看中,这些“微镜头”成为情感投射的锚点,让抽象的情感变得具体可感。

邻里大爱永恒:一辆驶向人心深处的三轮车

图画书的价值,在于是否保留了生活本身的质地。《海爷爷的三轮车》取材于“感动中国”2014年度人物河南郑州陇海大院的真实故事。将新闻转化为图画书是一个巨大的挑战,而作者和画家将文字、图画在方寸之间挥洒自如。作者以电影式的多视角对故事情节进行裁剪、嫁接和组合,让“三轮车”从代步工具转化为情感载体,穿插其间的四季变化则赋予线性时间以诗意的循环感,作品因此具有了现实的真实感和超现实的寓言性。

大院里邻里相聚的欢笑声、“海叔叔”家门前玩耍的孩子们、三轮车穿梭忙碌的景象……将亲仁善邻、心怀感恩的中华传统美德具象化,让读者在轻松的阅读过程中感受中华传统美德植根于人心的力量。40余年风霜雨雪,40余年斗转星移,在陇海大院这样一个温暖诚挚的群体里,每个平凡的人无声地传递着不平凡的爱,这份大爱在日益被钢筋水泥隔绝的狭小空间里始终不变,熠熠生辉。