■苏 昉(鹭江出版社编辑)

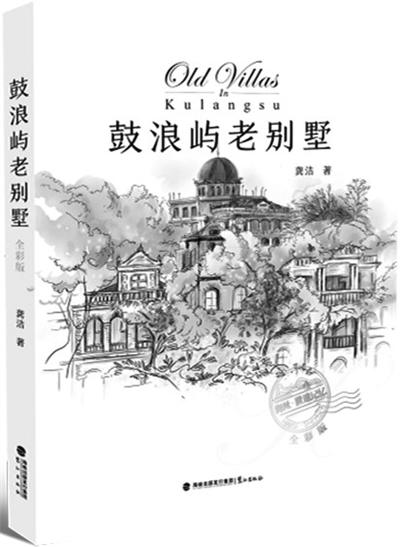

《鼓浪屿老别墅(全彩版)》是当前有关鼓浪屿老别墅内容最全的著作,以讲故事的方式一一讲解鼓浪屿70余栋老别墅的前世今生,并简要分析鼓浪屿老别墅的建筑风格和装饰特色,配精美实景图片。读者可“按书索墅”,深度了解世界文化遗产——鼓浪屿上一幢幢时光沉淀中的建筑瑰宝。

作为一个土生土长的厦门人,我曾无数次渡海去岛上游玩,无数次漫不经心地从那一座座沧桑的老别墅前走过。但我极少去追溯这些华丽的老别墅究竟在何时由何人所建,聘请了哪国的设计师和工匠建造,又辗转了几任屋主,只猜想他们的主人必定家世显赫、身世不凡。直到我接手修编《鼓浪屿老别墅》一书的任务,它们背后的故事在我眼前徐徐展开。

撰著往事

《鼓浪屿老别墅》是已故文史专家龚洁于1997年出版的著作,当时书名为《鼓浪屿建筑丛谈》。龚老在后记中写道:“1983年,我走出机关,来到鼓浪屿,筹建厦门市博物馆……其后,我在筹办市博物馆的‘厦门历史陈列’时,对鼓浪屿的街路、别墅以及别墅里的人和事有所了解……于是,我开始积累资料,记录卡片。1991年退休后,我整理旧存,发现有关鼓浪屿别墅的资料已经盈尺,卡片也逾百页。细细读来,这些资料、卡片里的故事,诉说了鼓浪屿一段不短的历史,也记录了我人生驿站里的一份辛劳。”1996年3月起,龚老以《鼓浪屿建筑丛谈》的专栏名在《厦门晚报》上连载部分篇章,受到广大读者的喜爱,也收到不少读者的补充材料。龚老又在此基础上经过一年多时间采访、核实资料,终于撰就该书。也就是说,龚洁老先生经过了14年的积累,才完成该书的出版。难怪诗人舒婷称其为“百看不厌”的好书。它也是鹭江社的常销书,自1997年至今,28年畅销不衰,几次再版,成为登临鼓浪屿的游客必备的宝典。

修编再版

鼓浪屿申遗成功之后,岛上的老别墅成为厦门的旅游品牌,鹭江社决定再次修编《鼓浪屿老别墅》,并推出“全彩版”,以求更加清晰地展现老别墅如今的风貌。接到修编的任务,我们两位责编即刻跟随龚老的步履,开始寻访原稿中的一座座老别墅。

我们“按书索墅”,发现原书中多处建筑已非作者描述的景象:这几年在政府的保护下,在旅游经济的推动下,许多破败的老别墅早已“旧貌换新颜”。例如在《林鹤年与怡园》一文中,龚老慨叹道“嵌小桃源的那面墙已斑驳不堪,红砖也已风化。来到这里,睹物思人,心头不禁袭来阵阵苍凉。”而我们站在怡园外墙,看到整座红砖楼光彩照人,在阳光下熠熠生辉。鼓浪屿上有上千座老别墅,如今大部分得到了保护和修缮,有的作为民宿、旅社,有的设为格调高雅的店面,有的成为书店和展览馆……龚老先生这下能够宽慰了。

因为老别墅焕然一新,书中的旧照势必要更换,我就不得不请教我的母亲。我母亲也是鼓浪屿的孩子,年幼时曾经暂住在鸡母山下的一幢老别墅。每每上岛,我都要听她说当年她如何穿过小巷去人民小学读书,又如何打井水回家洗衣。岛上的老别墅诸多设址隐蔽,藏身于深巷和茂林之中,我走了几回遍寻不着,只能靠我的母亲带路。为了拍摄好的照片,找到最佳的角度,我只能选日出或日落的时间,等游客少的时段,一趟趟上岛拍摄,我的母亲也得空就跟着我去,给我带路,帮我核实每一座楼的名称、位置。年近70的她,当起向导来依然神采奕奕,脚下生风。

因为接连上岛,我发现鼓浪屿每天都是不一样的。今天这栋楼能拍到,第二天就搭架子修缮了,赶上了工期,连着几个月都无法拍摄。而像观海园这样的建筑群,出于保护需要或者私人宅邸,很多楼是拍不到的。于是我又借助网络,在小红书上搜寻摄影爱好者们的作品。功夫不负有心人,诸多珍贵而精美的照片被我找到了,摄制者或是长期在厦门采风,或是几年前来厦门工作、旅游,拍下了老别墅的珍贵影像,他们也都很愿意为我们的书无偿提供照片,令我感动不已。我不禁想到龚老撰写该书的经历,他也是得到诸多读者的补充资料后才写就了这本书。一位供图者告诉我,她很爱鼓浪屿,在岛上工作间隙拍下了这些照片,能为该书供图对她来说意义匪浅。

除了亲自走访、网上寻图之外,该书还得到了龚老的长子龚健的大力支持。他帮助我们再次核对了书稿内容,指出补充材料的讹误,又提供了诸多老别墅的获奖照片供我们选用。

龚老、龚健先生,以及我和我的母亲,还有慷慨的供图者和这本书的广大读者,我们都是爱这座岛的孩子。能与这些朋友共同完成本书的修编,是我莫大的荣幸。