■梁 健 王 蕾

上海博物馆,译林出版社。一个是创无数策展纪录、策划有“现象级”热度大展的国内博物馆界的标杆;另一个是锻造众多优秀出版物、国内极具文化影响和市场号召力的品牌出版社,这二者因何会跨界合作?强强联合又将会擦出怎样的火花?

因缘际会

2024年上海博物馆策划了一场现象级大展——“金字塔之巅:古埃及文明大展”。在13个月的展期里,270多万名中外观众观展,收入超过7亿元,创造了全球文博行业的巅峰纪录,并在文创周边、“一站式”文旅体验新场景、文博通识教育等领域产生持续性的溢出带动效应,引发海内外媒体高度关注。

2024年底,上海市文化和旅游局党组成员、上海博物馆馆长褚晓波在翻阅译林出版社《让木乃伊跳舞》一书时,萌生一个想法:《让木乃伊跳舞》以馆长视角讲述美国大都会艺术博物馆诸多运营理念与实施细节,上博也应该将“金字塔之巅:古埃及文明大展”台前幕后、精彩纷呈的故事,做一个系统梳理和呈现,作为中国博物馆人心怀热爱、勇于担当、敢闯敢拼的明证。

一得到信息,《让木乃伊跳舞》的责编张遇凭借投身文博出版近20年的职业敏感,立刻意识到这个选题的价值:上博这一展览实践,是中国博物馆10余年高速发展的缩影,是上海博物馆特有气质的外露,在中国博物馆响应时代变革、中外展览交流乃至东西文明交融等方面都具有足够多值得去剖析意义、价值的点;译林社一直以来在文博出版领域的亮眼表现,也让译林人有能力和底气将褚馆长的想法落地变现:樊锦诗先生口述自传《我心归处是敦煌》累计销量近70万册,荣获“五个一工程”奖;在故宫博物院建院百年之际推出的“在故宫”系列丛书,其中的《玉见故宫》一出版即入选2024年12月“中国好书”。

一拍即合

2025年1月22日,张遇带着译林出版社总编办、编辑、发行、营销团队,怀着满满诚意来到上博,以期促成项目落地。

交流过程中,双方都觉得这个选题有很多值得开掘的点。你一言、我一语,在灵感的碰撞中,褚晓波当即提出了一个极具上博人敢想敢干气质的大胆想法:8月17日闭展前一周连续开放168小时,就在这周举办新书首发式。

时机似乎恰到好处:闭展前一周恰逢上海书展,若能顺利实现,对于图书的销售和宣推绝对是双重利好因素。

但是,一个现实问题摆在面前:时间已不足7个月。要在这短短7个月中从无到有、高质量完成大纲设定、采写、编校、印刷全流程,无疑是摆在所有人面前的一个巨大挑战。一个敢提,一个敢接,双方初步沟通后,决定当即组建团队,充分发扬两家都能打硬仗的精神,共同开启看似不可能完成的任务。

上博和译林,作为各自领域的佼佼者,一拍即合。

珠联璧合

1月22日会谈之后,距离除夕不到一周时间。一周内,双方迅速就合作细节展开沟通,为后期项目顺利落地扫清障碍。

春节假期一结束,译林团队于2月初再赴上博,和特邀撰稿人、新华社记者孙丽萍一道,协商图书的内容定位。

要做一本什么样的书?给谁看?这本书想表达什么?

会议现场三方畅所欲言,集思广益,有共识,也有争吵,最终头脑风暴慢慢汇聚成了清晰的主线:

该书应面向两个读者受众群体:一是非文博专业普通读者,探寻大展背后点点滴滴或有趣或感人的细节,能让普通读者产生共情,并提供正向的情绪价值;二是博物馆同行,揭示埃及展落地上海“天时”“地利”“人和”方面的因素,展现上博气质背后的地域化优势,回答埃及大展“何以在上海,何以在上博”的问题。因此该书的可读性是基础,主题性和学术性是灵魂。主题性和学术性要体现在叙事中,要在讲述一个个生动具体事例的过程中体现出主题意义和学术价值,尤其要强调上海这座国际化大都市的包容性、全球化视野,以及上博人特有的气质和调性。

定位清晰后,全书的框架逐渐浮出水面:前半部分对埃及展诞生的全过程进行全方位回顾,穿插对上博参与策展的关键部门、核心成员的访谈,重在“叙事”,以情动人;后半部分则是对上博两位高层——馆长褚晓波、时任副馆长李峰的专访,从专业角度对埃及展进行复盘,是经验总结,更是反思,以理服人。

方向确定之后,接下来是采访大纲设定、资料收集、采访、初稿写作、稿件打磨。时间依然是最大的敌人,经过倒推,每一环节的截止时间都精确到天,环环相扣,三方都不敢掉链子。

就这样,紧锣密鼓,5月初,稿件终于来到了译林编辑的手中。为了保障图书的编校质量和生产进度,译林社安排了两位“编龄”相加达31年的资深编辑共同担任该书责编。工作时间、休息时间,甚至出差途中,两位编辑都在加班加点修改稿件、美化版式。

每一校稿件,上博都会认真反馈,褚晓波馆长更是亲力亲为,直到付印之前还在“锱铢必较”地推敲每一句话,每一张图:“我想这里还需要再改一下,我保证,这是最后一次改动了!”……编辑们已经听了无数遍这样的承诺,但他们明白,只有双方共同秉承精益求精的精神,才有可能锻造出精品。

大展经纬

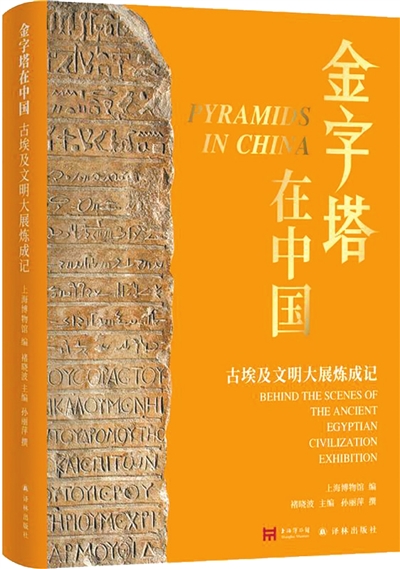

《金字塔在中国:古埃及文明大展炼成记》从上海博物馆几十年的发展变化讲起,通过重点描述“金字塔之巅”大展创造出的全球文博界“核裂变”级影响力,展现上博“大博物馆计划”的宏伟蓝图。

全书从上博与埃及最高文物委员会的艰难博弈起笔,讲述上博团队突破常规,以500万美元借展费达成中埃双赢局面背后的故事。书中生动再现上博团队在埃及55℃高温下的文物点交工作,以及“拆卸图坦卡蒙雕像”“搁在手臂上移交的猫木乃伊”等珍贵片段;完整呈现从文物运输到消毒、布展的全过程,包括“绿脸棺”发现过程中的紧张刺激和评估“法老是否会压沉博物馆”时的严肃精确等细节;还有对文创产品开发过程、“尼罗河之夜”等跨界活动运作模式的呈现,展现出“博物馆经济”的无限可能。全书最后,收录了对上博褚晓波馆长和时任副馆长李峰的深度访谈,解密“上博气质”背后的创新基因和担当精神。

8月初,台风“竹节草”的威力慢慢退去,《金字塔在中国:古埃及文明大展炼成记》也终于成书,软精装、图文混排、四色印刷、400多页,可谓沉甸甸的成果。

8月11日晚,随着上海博物馆古埃及大展“168小时嘉年华”启动,该书在馆内首发,华为阅读同步推出电子书。8月13日上海书展首日,该书分享会成功举办。书展一周时间里,该书实销2350册,一度登上全场单品销售榜首。

上博和译林的“联姻”,看似偶然,实则必然。该书的诞生,其实正是上博气质和译林精神这两个看似毫无关联的品质之间“敢为天下先”这一相同内核的完美契合:上博策划的埃及展是有史以来全球最大规模、亚洲最高等级的古埃及文物出境展;而译林人曾经是通过外国文学译介为中国文学“开眼看世界”作出贡献的先行者。一切都是最好的安排。