■中国出版传媒商报记者 张绮月

当下,新华书店存在的意义已经不仅是销售图书这么简单,它还承载着几代人的记忆,记录了一个时期的繁华。一栋老建筑总会深深吸引人们的目光。不少书店借力历史建筑自带的文化底蕴与流量属性,创新空间场景,重塑文化吸引力——吉林新华北书房·新华诗歌书店所在建筑的前身是满铁图书馆,杭州解放路新华书店采用特制青砖复原民国风的外立面,江西新华庐陵县学店在保留庐陵县学旧址历史元素的同时加入现代风格设计……这些与历史建筑融合的典型案例,揭示出新华书店在市场转型阵痛中的创新,为城市更新提供人文温度与文化传承,新华书店的金字招牌也在无形中唤醒与强化了独属于某个城市的文化记忆。为此,中国出版传媒商报特别策划“当新华书店遇上历史建筑”专题,记者采访多地书店负责人,从历史背景、改造设计、运营效果、转型挑战及文化传承等方面,探究“老建筑”中的新华书店焕发的“新灵魂”。

老建筑的历史印记

从过往功能到文化新载体

在杭州市解放路新华书店的时光足迹墙上,一张20世纪50年代的书店外景照片吸引着往来读者的目光。照片中,颇具年代感的弧形外墙与如今的解放路书店如出一辙。经过岁月流转,这座陪伴杭城读者70余年的建筑虽历经数次修补,却始终保留着最初的核心风貌,如同一位沉默的记录者,记录着杭州一代又一代人的文化记忆。

这家书店的建筑前身,是20世纪30年代民族工业鼎盛时期的商务印书馆杭州分馆。当时,作为中国现代出版业开端的商务印书馆,斥“巨资”在迎紫路(今解放路)中段青年路口建造该分馆,最初承担印刷、编译、出版与发行功能,是商务印书馆全国众多分馆中的重要一员,也是近代文化传播的重要节点。

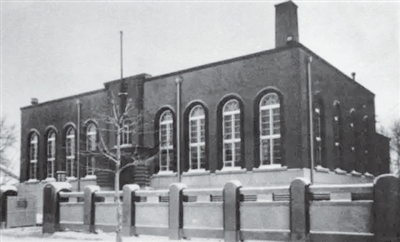

坐落于老建筑的新华书店不止这一家,位于长春市宽城区人民大街650号的吉林新华北书房·新华诗歌书店,其所在建筑始建于20世纪30年代,原为日本南满洲铁道株式会社(简称“满铁”)设立的满铁图书馆,建筑风格融合日式简约与欧式古典元素,是长春市现存为数不多的历史保护建筑。江西吉安庐陵县学店的历史更可追溯至北宋庆历四年(公元1044年),作为吉安地区的官学代表,这里曾是当地读书人求学入仕的起点,培育出文天祥、胡铨等历史名人,1930年还曾作为红二十军指挥部旧址,古色文化与红色记忆交织,文化底蕴早已融入建筑肌理。2024年2月,吉安市新华书店在原旧址上打造的庐陵县学店正式开业,成为多功能文化复合体。此外,沈阳市新华书店马路湾书店,始建于1948年11月8日,其前身是东北书店第一门市部,距今已有70多年的历史。

即便是部分曾承担其他功能的老建筑,也因其“公共属性”与书店需求高度契合,得以长期延续书店经营。北京西四新华书店的转角楼为砖木结构,自新中国成立后便作为新华书店使用,东、南两翼呈曲尺状连接,灰瓦起脊屋顶、朱红油饰檐柱及壮硕的梁柱檩柁均为当年旧物,既符合老北京建筑风貌,又能灵活划分阅读与经营区域。中国书店虎坊桥店所在的“船楼”是百年地标,前身是康有为、梁启超创办的强学会书局,如今成为中国书店所在地,更是北京市文物保护单位。

这些开设在老建筑中的书店,虽跨越不同年代、分布不同城市,却有着相似的文化基因。它们之所以能长期承载书店功能、成为城市文化地标,并非偶然的空间嫁接,而是它们从诞生之初,就与“文化属性”深度绑定,具备适配书店公共文化服务的空间特质。这种先天属性为其长期经营书店奠定了基础,也为书店赋予了深厚的文化底色。

改造逻辑

在“保护”与“创新”中觅得平衡

将历史建筑改造为适配现代需求的新华书店,核心挑战在于“如何平衡历史风貌保留与现代阅读空间需求”,既要保留特色历史元素,又要创新空间设计,实现二者的有机融合,实属不易。杭州市解放路新华书店的改造,是这种“新旧融合”的典型样本。

据了解,杭州市解放路新华书店在改造时,采用从建筑本体入手的方式,用特制青砖复原民国风外立面,与周边历史街区形成视觉延续;内部以“诗词天阶”串联四层区域,沿阶梯布置图书陈列和文化标识,既凸显水墨江南文脉,又构建立体文化叙事空间。该店经理马晓静强调:“对这家书店的改造不是简单的‘新旧叠加’,而是让历史成为阅读背景,让阅读延续历史。”正因如此,当读者在青砖拱窗前读一本历史类书籍,这种时空对话的体验,是普通现代书店无法替代的。

吉林新华北书房·新华诗歌书店的改造聚焦“保护”与“创新”的融合。该店业务经理张娟介绍,书店在改造时保留了其原有的浅黄色外墙及圆拱形窗户等历史元素,尽显精致大气、宏伟肃穆之风,体现了独有的古典建筑风格。这些元素与新华书店传承文化的属性相呼应,让读者在接触文化的同时触摸历史。同时,引入智能灯光、互动诗歌墙等现代设计,采用轻钢结构搭建活动区以适应老建筑承重限制,并在窗边设置阅读卡座利用自然采光,既满足现代功能需求,又未破坏建筑原貌。

吉安庐陵县学店的改造遵循“天圆地方”的传统文化理念,追求“阴阳平衡”“动静互补”的和谐美感。改造中,庐陵县学店保留了建筑原有结构、外墙装饰及石柱、砖瓦等内部特色元素,同时重新规划内部空间,增加舒适阅读区及现代化照明、空调系统,并利用空间特点设计独特阅读角落。吉安市新华书店新业态经营部主任旷淑芳表示,书店最大程度保留了庐陵县学旧址历史元素,同时融入现代风格,兼具古典韵味与新时代美感;既能让读者看到庐陵县学的历史痕迹,又能让他们在舒适的环境中阅读。

成立于1949年1月28日的国庆路新华书店是扬州的第一家新华书店,前身是民国时期“建国书店”,于2019年翻新设计,并带动扬州古城区的城市更新。该店改造时同样注重与历史风貌协调,建筑外观以灰色为主基调,契合整条街的风格;一层以“幈宫”为设计灵感,屏风和书架采用白色半透明亚克力材料,使书籍呈现“悬浮”效果,既具现代感,又与古城氛围相融。(下转第18版) (上接第17版)

历史底蕴赋能 提升文化吸引力 汇聚多元客流

老建筑为新华书店带来的,不仅是独特的空间,更是差异化的吸引力。这些饱含着历史底蕴的建筑承载的时代记忆,成为书店吸引特定客群的天然名片,不同年龄、不同需求的读者,都能在这里找到与历史对话的连接点。

这种吸引力既体现在客流的汇聚上,也反映在文化活动的创新中。马晓静提到,改造后的杭州解放路新华书店吸引了两类核心客群:一类是喜爱复古文化、热衷探寻城市历史的年轻人,他们会专门将书店作为“打卡点”,拍摄老建筑细节分享至社交平台,为书店带来新客流;另一类则是对杭州民国历史感兴趣的中老年读者,他们常来此怀旧,纷纷表示在历史建筑中阅读能唤起回忆,增强与城市历史的连接。该书店还通过策划征文活动,征集读者与书店的共同回忆及故事,进一步激活老建筑的文化价值。

更重要的是,老建筑的吸引力还培养了粉丝社群。许多读者从“过客”变为“常客”,甚至主动担任活动志愿者。吉林新华北书房·新华诗歌书店因满铁图书馆旧址的历史底蕴,同样成为长春新晋网红打卡地。据张娟介绍,该店60%的客流来自慕名来拍照的年轻人;在文化活动方面,书店每月举办的“文学客厅”公益讲座、分享会、非遗手作等活动,借助老建筑的独特氛围,使活动日客流翻倍,文创产品销量增长40%。“老建筑的空间特性为这些活动提供了独特的氛围,吸引了众多对历史文化和诗歌文化感兴趣的读者,经常来到店内参加活动,甚至主动成为活动志愿者。”张娟解释道,“保护不是冻结时间,而是让老建筑以新的方式活在当下——拱形门窗下举办诗歌分享会,这种场景本身就是对历史的重新诠释。”

老建筑的“空间特性”还为文化活动赋予了不可复制的魅力。吉安庐陵县学店高挑的天花板、宽敞的走廊与古朴的庭院,为读书会、讲座、手工体验等活动提供了天然场地——举办庐陵文化讲座时,听众坐在保留着古建元素的厅堂里,与历史上的文人学子隔空对话;开展非遗手作活动时,家长与孩子在砖瓦梁柱间制作手工艺品,既体验了传统文化,也感受了老建筑的韵味。旷淑芳表示,老建筑的空间让活动“更有代入感”,这是普通现代书店难以替代的优势,也让活动的参与度与口碑持续提升。

文化传承

活化老建筑 延续城市文脉

新华书店与老建筑结合的模式,不仅是实体书店的转型探索,更成为延续城市文脉的重要环节,让老建筑避免闲置或被商业化吞噬,重新成为连接城市过去与未来的文化节点。

这种模式首先为“历史建筑活化”提供了可行路径。相较于大规模商业开发对老建筑的改造,新华书店的运营更注重呼应历史建筑原有的“气质”。杭州解放路新华书店保留建筑多次改造的时代印记,将其转化为“城市变迁展览角”,用老照片、旧书影与新书陈列形成对话;北书房·新华诗歌书店则将旧时的满铁图书馆改造为传播本土诗歌文化的场所;兰州新华书店文化小院复刻延安清凉山新华书店旧址,用原石窑洞式外墙呼应红色历史。这些改造证明,无须大拆大建,通过“小而美”的改造,就能让老建筑的历史信息融入当代生活,成为让历史建筑“活”起来。

其次,这种模式让城市文脉从历史变为可感知的体验,让市民从城市历史的“旁观者”变成亲身体验的“参与者”。马晓静介绍,杭州解放路书店内常有老杭州人来分享解放路的过往故事,而年轻人则更多用镜头记录建筑细节传播到社交平台,他们分享的故事、拍摄的照片、参与的活动,都在让城市文脉变得更鲜活;亲子家庭在这里也通过书籍了解城市发展。

更重要的是,这种模式为城市更新注入了“人文温度”。在商业化主导的城市改造中,新华书店入驻老建筑的模式具有重要示范意义。旷淑芳指出,从城市文化传承与创新的角度来看,该模式通过传统文化与现代阅读空间的结合,延续了城市文脉,让市民在享受现代便利的同时感受历史厚重。“这种模式为历史建筑的保护与利用、城市文化可持续发展提供了可行路径。促进了文化交流与创新,为城市文化发展注入新活力。”她补充道。

不可否认的是,老建筑为书店带来了人气,长春满铁图书馆旧址因诗歌书店重新被关注,吉安庐陵县学成为市民文化聚集点,北京西四书店的朱红檐柱仍在阳光下散发着文学气息——这些老建筑与新华书店的结合体,不仅是售书场所,更是城市的“文化客厅”,承载着市民的情感记忆,也为城市保留了“有温度的历史”。它们共同证明,实体书店的转型,不只是空间的改造,更是文化价值的重塑;老建筑的活化,不只是形态的保留,更是历史记忆的延续。