■叶 李 栾嘉澍

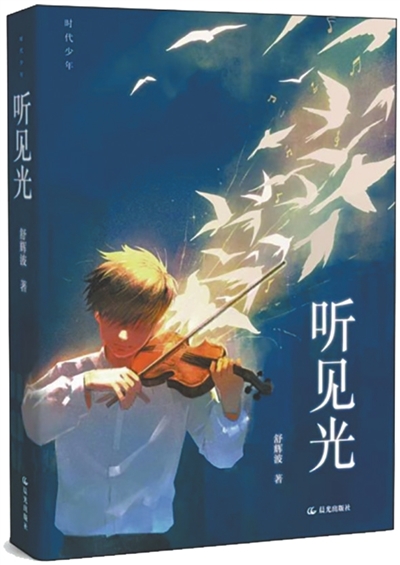

“作家要不断面对有难度的写作”,这是作家迟子建在2013年接受《上海文学》杂志采访时谈到的心得。十多年来,这句名言在无数作家的创作谈和文学评论中被多次阐发。然而作为近年来在文学市场和评论界都渐趋火热的文学门类,儿童文学要怎样抵达一种“有难度的写作”却鲜少有人发问。舒辉波2024年新作《听见光》以盲人小提琴家张哲源的真实成长经历为蓝本,交出了一份令人震撼的答卷。这部作品超越了单纯励志故事的框架,通过音乐与童话的诗性交织、对生命抉择的深刻叩问、对残障群体处境的现实关怀以及对感官本质的哲学思辨,构筑了一座“有难度”的儿童文学丰碑。

音乐与童话:幻美诗意与精神探索交融的写作美学

舒辉波的写作美学在《听见光》中臻于成熟。对先天失明的哲源而言,童话是他想象世界的翅膀,音乐则是照亮黑暗的光源。两者巧妙融合,赋予这部纪实作品以空灵深邃的灵性气质。

童话元素则成为沟通儿童与成人精神世界的桥梁。当哲源幻想与小燕子对话,衔着“蓝色羽毛”的燕子指引他重见光明的希望,这既是对王尔德《快乐王子》的致敬,更是盲童内心渴望的绝妙外化。羽毛的追寻与失落,象征着童年幻想向现实成长的过渡。而羽毛意象在后续章节的重现,其上的“水滴”或“眼泪”与“露珠”形成互文,使童话美学的象征体系贯穿始终,在虚构与现实间架起诗性通途。

选择与努力:关于自我实现与突破的哲学

《听见光》的深刻之处,在于它拒绝将哲源塑造为简单的“身残志坚”符号,而是深入剖析其面对命运岔路时的挣扎与勇气。书中引用冯骥才名言:“生命的力量在于不顺从。”哲源的“不顺从”体现为双重突围:既挑战社会对盲人职业(按摩师)的刻板预期,更颠覆了“以特长定方向”的常规逻辑。

当游泳天赋将他推向专业运动员之路时,哲源经历了灵魂的拷问。泳池中,他听见了心中响起的《G弦之歌》。舒辉波以诗意笔触呈现这一抉择时刻:“他喜欢在池水中畅游、像条自由的鱼”,但最终,对音乐的纯粹热爱战胜了世俗意义的“稳妥”。他放弃游泳的“机会成本”,毅然投身小提琴的未知疆域,勇敢书写“为热爱而非擅长努力”的成长范式。

这条音乐之路布满荆棘:辗转各地拜师学艺的艰辛、父亲专横的阻挠、至亲离世的创痛、北漂的孤寂乃至尿毒症的折磨……舒辉波不回避这些“山重水复”,正因如此,哲源的坚持才显其千钧之力。每一次央音门外的等待,每一次大师课上的如饥似渴,都是“不顺从”精神的具体化身。作品也因此超越个体传记,升华为对生命自主权的普遍礼赞。

残疾与健全:现实生活中的普遍关怀

舒辉波借哲源的故事,将目光投向更广阔的社会图景与伦理困境。书中尖锐地揭示了中国社会对残障群体长期存在的“怜悯式关怀”问题。哲源的内心独白令人心颤:面对记者采访或空姐额外的汉堡,他既困惑“如果我不是盲人,他们会这样吗?”又厌恶那“不自觉带有优越感的同情”。这种复杂心态,呼应了汪曾祺30多年前的观察:国人助残常困于儒家的“恻隐之心”,而非真正的平等尊重。

哲源的成长恰是破除这种隔阂的启示录。他提出振聋发聩的洞见:“每个人甚至每个群体都是被困在自己的边界里面。”没有绝对的“残”“健”之分,所有人都在各自局限中前行。因此,他不仅渴望被理解,更主动“感同身受”他人——将打工积蓄倾囊相助酒吧舞伴,在疫情中援助陌生群体。这种由己及人的博爱,实现了从针对残障的“特殊照顾”向面向所有生命的“普遍关怀”的跃升。

感官的超越:“敞开自己”的生命哲思

书名《听见光》本身即构成一个深邃隐喻。舒辉波在扉页诠释:“以聆听的方式看见光,以内视的方式洞见世界。”这挑战了明眼人想象中“盲人的世界一片黑暗”的视觉中心主义偏见。作品通过哲源丰富细腻的感官体验,完成了对“视觉霸权”的祛魅。

哲源最终领悟的生命真谛,抵达了哲学高度:“这个世界上最重要的东西都不是用眼睛看见的,甚至也不是用耳朵听到的。”感官只是桥梁,真正的“洞见”源于心灵的敞开与精神的超越。

在儿童文学写作中坚持“难度”

舒辉波在后记中坦言:《听见光》“不单纯是一个盲人展现生命奇迹的励志故事”,更展现了“平凡生命在与他人、世界、时代和自我命运的相处中,所绽放的人性光辉——丰富与复杂、深远与开阔”。这四个关键词,精准概括了该书的灵魂。

《听见光》以其对写作美学的自觉追求、对现实矛盾的勇敢介入、对生命价值的深刻思辨,真正践行了“有难度的写作”。它如一部多声部交响,既为孩童奏响希望与勇气的乐章,也为成人提供反思自我与世界的棱镜。当哲源用琴弦“听见”那束穿越黑暗的光,他不仅照亮了自己的生命,也为中国儿童文学照亮了一条通往精神高地的崭新路径——这条路径拒绝俯视,充满敬畏,因其“难度”而弥足珍贵。

(作者叶李系武汉大学文学院副教授,主要从事中国现当代文学研究;作者栾嘉澍系武汉大学文学院2023级硕士研究生)