关键词 多子女 育儿生活 漫画

○张凌云

从“云闺蜜”到“纸上相逢”——一场跨越10年的约定

与粥悦悦的相识,始于十几年前她初为人母时在社交平台分享的育儿漫画。然而,真正促成《哇!这一家:闪闪发光的养三娃日常》诞生的契机,却是2023年的一次意外发现。某日,粥悦悦在朋友圈晒出大儿子用稚嫩笔触绘制的《小古文》读书笔记,这份手稿让我震撼和感动,我们当即讨论出版《手绘小古文》的可能性,虽因选题方向调整未果,却由此确认了彼此对育儿理念的共鸣。真正的成长,源自对生活细节的珍视与创造性表达。也许正是这份默契,让8年未出新书的粥悦悦决定重启出版计划。

打磨:从“私人记忆”到“公共共鸣”

粥悦悦的创作,始终带着一种“烟火气里的诗意”。她笔下的育儿生活没有滤镜:老大的叛逆、老二的敏感、老三的黏人,夫妻间的调侃,都被她以漫画和文字赤裸裸地摊开。但奇妙的是,这些琐碎中总透着光。

作为编辑,我深知这类题材的挑战:育儿故事容易陷入“苦情叙事”或“鸡汤套路”,而粥悦悦的独特之处在于,她用“真实”架起了一座桥梁。这种“真实”,正是我们决定将这本书推向市场的核心理由——它不是育儿指南,而是一本“生活启示录”。

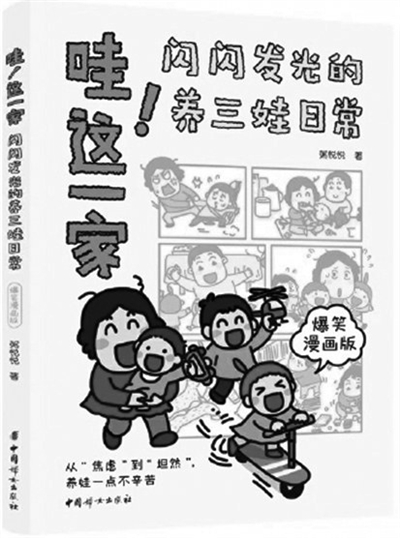

《哇!这一家:闪闪发光的养三娃日常》这个书名是整个编辑团队的功劳,出现的那一刻,让我莞尔——这名字像极了一个母亲在鸡飞狗跳的日常中,忽然瞥见孩子熟睡脸庞时的惊叹。

粥悦悦的创作习惯是“即时记录”——从孩子打翻牛奶的抓狂瞬间,到深夜哄睡时瞥见月光的温柔,她以近乎日记体的方式捕捉了上千个碎片。但如何让这些碎片串联成一条有张力的叙事线?我们反复讨论后,决定以“时间”为轴,摒弃线性结构。原本还设计了按主题划分,但真实自有万钧之力,我们把所有人为强加的主题都删掉,这些未经修饰的片段,恰恰构成了当代家庭最真实的生存图鉴,让读者在图文交织中感受时间节奏的变化。

最令我动容的是她对“失败”的坦然。书中不少地方专门记录着“母亲的崩溃时刻”:比如因辅导作业怒吼后躲进厕所的愧疚,或面对三个孩子同时生病的无力。这种只有粥悦悦才会独有的“失败叙事”,成为全书最动人的褶皱。

破局:一句誓言引发的群体觉醒

编辑过程中,我们面临一个关键问题:如何让个体经验升华为群体叙事?

最初编校时,我们曾计划将“从明天开始,当个好妈妈”一章置于全书结尾——仿佛一场漫长的育儿跋涉后,终于抵达自我和解的终点。但反复推敲后,这个决定被彻底推翻。因为千万母亲的育儿史诗,从来不是从“完美”开始,而是从“破碎”出发。当我们将这篇日记体手记调整至开篇第一章,我立刻感受到了文字能量的质变。粥悦悦凌晨两点蜷缩在沙发写下的那句“明天一定不再吼孩子”,不再是某个母亲的私人懊悔,而是一面照见集体困境的棱镜。

个体经验升华为群体叙事的密码,恰恰藏在“未完成”的坦诚中。把“从明天开始”前置的编辑策略,本质上是一场叙事革命。我们刻意打破“问题-解决”的线性逻辑,让读者在开篇就直面那份带着泪光的真实。最终,“从明天开始”成为了整本书的精神锚点。当读者翻至末章,看到那位曾在深夜崩溃的母亲带着孩子们大笑时,才会真正明白:所有群体叙事的终极力量,不在于给出标准答案,而在于让千万个“不完美”的个体,在“永远在路上”的共鸣中照见彼此的光。

争议与超越:直面“多子女家庭”的复杂性

我们也会有不少内部讨论:比如多娃的生活,粥悦悦多次提到“不方便”“烦躁”“压力”“焦虑”等等,有人会担心这样直白会不会削弱“正能量”,但最终我们都坚持保留了。这种“去浪漫化”的勇气,恰恰让书有了更深的公共价值。在低生育率成为社会焦虑的今天,《哇!这一家》并未鼓吹“多子多福”,而是诚实地展现了一个普通家庭的生存智慧。

出版物的次生价值:在码洋之外

作为编辑,我常想:一本书的价值,或许不在于它解决了多少问题,而在于它能否让人在疲惫时想起某个温暖的瞬间。而我们的工作,正是将这些零散的光点串成星河,让每个读到它的人都能从中打捞属于自己的微光。

《哇!这一家》的诞生,是一场跨越10年的双向奔赴。它始于我对那些黑白漫画的心动,成于粥悦悦对生活碎片的执着打捞。这本书教会我们:育儿从来不是一场孤独的修行,而是无数个“凡人母亲”以真心为笔、时光为纸,共同写就的人间诗篇。