○敖竹梅

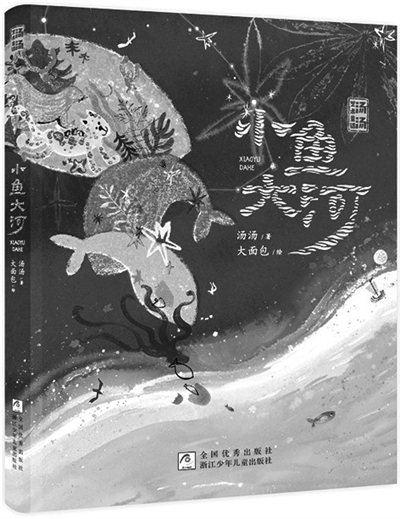

《小鱼大河》是童话作家汤汤继鬼精灵、奇幻童年、幻野故事系列后“艺术童话”板块的开篇之作,不论是语言风格还是叙事节奏,都保持了其一贯的轻盈质地。当“艺术”成为前缀,《小鱼大河》以图文并重告诉读者,形式亦是这部作品的重要组成部分。从封面到内页,沉静且蕴藏着生命力的蓝作为主色调贯穿整篇,打开书本,仿佛步入一片色彩的和声。在《小鱼大河》中,绘画远不止传统意义上的插图那么简单,它们与文字相配合,以或快或慢的节律,传递出音乐般的情绪。然而,《小鱼大河》对艺术童话的探索并不限于灵动的形式,更重要的还在于对生命意识的重新探寻。

从以物感兴,到对生命情态的关注和生命价值的尊重,生命意识一直内嵌于中国人的审美意识。在对生命的体悟上,身体是绕不开的一环。《小鱼大河》是一次对身体性的回应和及物的书写,而空间与生命的“小”与“大”的关系也成为叙事的动力。整个故事都发生在一个小水洼中,构成一个复杂的微观世界。正如汤汤在创作谈中说到的那样:“写一个自然生存的小世界,却指向大的生存现实、生命状态和心灵图景。”恰如在一些成人文学作品中,通过设置儿童视角作为一种间离与变异,构成对成人全知全能视角的批判,汤汤的微观叙事也构成了某种对“宏大中心主义”的挑战。自出生以来,小鱼就能够感知到自身的小,与大河以及求生之旅中遭遇的朋友相比照,肉身的微小则更加明显。被潮水推上岸的小鱼陷落水洼,不管是肚皮黏土的摩擦,还是日照缺水的灼烧,都是小鱼具身的痛感经验,大海里的自由与水洼里的焦虑对应的是身体的舒展与逼仄,与大和小的生存空间紧密相连。在此,身体构成了生命意识的第一层。

在感知的基础上,生命在匮乏中被激起求生的本能,这便是小鱼前7天的“困兽之斗”。正如西西弗斯式的徒劳一样,小鱼也经历了好几次无限接近希望到彻底破灭的心态起伏。不过,这种挣扎并不新奇,它完全出自本能,但与他者的联系却是小鱼生命体验延展的重要一步,由此也构成了其生命意识的第二层。

最终,小鱼在不负众望之下成功“脱困”,而此处的众望,指的是读者的期待。可以说,这是一个一开头便能知晓结尾的故事,特别是在儿童文学的框架中,作为主角的弱小者,其得救似乎是必然的。但令人感兴趣的是,这一行为如何完成。在汤汤的困境书写中,她又加入了第三层生命意识——超越。对于《小鱼大河》,汤汤将故事内核定义为“局限、绝境和奇迹”,故事的结局比较轻巧,但却令人长舒一口气。可以说,汤汤对于结局的处理超越了庸俗意义上的励志叙事,已然虚弱的小鱼无法通过向上挣扎脱身,“腾跃”将会是一个“生造”的奇迹,是一个“人定胜天”的神话。而摆脱了向上的思维定势后是否可以找到新的出口?向下钻是一个途径,但很难想象体力不支的小鱼能够直通大河,因此,与黄鳝的相遇是文学性的处理,小鱼的重返家园依旧有一种偶然因素。

然而,偶然性并非完全抹杀了小鱼得救的必然性,相反,若非小鱼的坚持与折腾,它根本无法等到生命重新出现转机,因此,小鱼的结局也凸显出精神力量的超越性。其实,生命意识的凸显在汤汤的既往作品中亦被多次呈现。《太阳与蜉蝣》映照的是生命的有限与无限;《屎壳郎响当当》是生命创造性的败退与新生;而此次的《小鱼大河》则直指生存还是毁灭的核心命题。值得一提的是,当“缺水”作为一种生命意识,《小鱼大河》将困境转为奇迹,在承认所有的生命本质上都陷入不同程度的身体、时空与认知局限的境况下,汤汤给出的回答依然指向“此时、此地、此身”的个体突围,在方寸之间开凿出指向自由的生命通道。