■中国出版传媒商报记者 刘 言 实习记者 吴慧翀

博物馆是研学活动的热门场所。为了给孩子们提供优质的研学实践体验,不少博物馆从课程创新设计、多元合作模式及科技实践应用等多角度创新,为孩子们提供了更多深度学习机会。本期报道特别优选不同类型的博物馆进行相关案例呈现,以期为更多业者提供借鉴。

浙东运河博物馆:“多元协同”体系构建研学新范式

以“运河沟通世界”为核心理念,浙东运河博物馆围绕运河主题打造四大类跨学科研学活动,涵盖水利设施、城镇建筑、历史名人、文化遗产等内容,实现馆内展陈与馆外运河场景联动。“运河-水工科技研学(吊桥制作专题)”依托馆内古代桥梁等文物展陈,融合桥梁工程与STEM教育理念,设计“三阶体验”:学生先通过馆内展陈了解浙东运河沿线吊桥的结构原理、在漕运中的作用及“因地制宜”的建造智慧,再动手拼装木质吊桥模型,探究桥梁承重、结构稳定性与力学平衡的关联。该活动突出“古今对话”,让学生理解传统吊桥技术与当代桥梁工程、生态保护的关联。“运河-传统非遗研学”则结合越窑青瓷、竹编工艺等馆藏非遗资源,打造“沉浸式工坊”:学生在复刻的江南场景中制作乌篷船模型,同步了解“运河贸易如何推动非遗传播”。绍兴学生王子睿在体验后表示:“亲手做竹编时,才懂古人‘以水载艺’的智慧。”

据浙东运河博物馆研学事业部相关负责人介绍,为提升研学质量,博物馆构建“多元协同”合作体系。馆校合作方面,博物馆与绍兴、北京、扬州等地的120所中小学建立“定制化送课”机制,根据不同学段目标设计内容:小学阶段以“运河古镇拼搭”“竹编小灯笼制作”为主,侧重动手与想象;中学阶段开发“水碓机械原理实验”“运河史话手抄报”,衔接物理、历史的课标。如绍兴鲁迅小学的“运河文化进校园”课程,通过“流动展板+文物复刻”,让学生在教室就能“触摸”古运河。在政企合作方面,博物馆为企业党支部、机关单位定制了党建研学活动,将“治水精神”和“胆剑精神”等融入其中。如为某水利企业设计“循迹习近平总书记考察路线”专题,结合馆内展陈开展“治水方案头脑风暴”;为机关单位开发“运河廉政典故”党课,通过情景剧演绎古代官吏“护河惠民”故事。

科技赋能让研学体验更深入。浙东运河博物馆坚持“科技为文化服务”,重点开发互动教具与线上资源库。开发运河沙盘、水质测量套装等教具,配合“研学大运河”小程序,将200余个课时拆解为“5分钟微课堂”,实现“线下动手+线上巩固”。在引入科技时,博物馆重点考虑与馆藏的契合度、群体适配性和教育本质,拒绝“炫技”,如放弃高价AR设备,改用实体沙盘让学生更直观感受水利原理。

自2024年3月至2025年3月,博物馆累计组织研学活动超5000场,总参与人次超61万,家长满意度达96%。不过,博物馆也面临全龄段需求平衡的难题,如何让青少年的“STEM实验”与老年人的“运河摄影”共享“河城共生”内核,以及如何解决国际研学中的文化理解壁垒,仍需进一步创新跨文化解读方式。

对于当前博物馆研学活动的整体发展态势,相关负责人表示,博物馆研学正从“打卡式体验”向“深度学习”转型,核心是回归“教育本味”。优质研学应兼具“文化根脉”与“时代价值”,既要让学生触摸历史,更要引导其思考遗产保护与当代发展的关系。

未来,浙东运河博物馆将推进“全国研学旅行基地”申报,输出课程设计、师资认证等标准化体系;打造“大运河文明溯源”跨区域线路,联动京杭运河博物馆、隋唐运河博物馆开展“从河到海”文明探源;扩大公益研学覆盖面,完善特殊群体课程的适配性设计,让运河文化惠及更多人。

昆明市博物馆:“体验+实用”破解研学场景痛点

昆明市博物馆立足昆明历史文化与馆藏资源精心打造系列研学活动。截至目前,总参与人次超5000。

据昆明市博物馆研学负责人高诗涵介绍,“昆博少年”系列研学活动自2024年推出以来,至今已举办45场,涵盖传统节日文化、非遗技艺、历史文化探秘等板块。其中,“非遗篆刻・滇王之印”活动通过文物解码、技艺传承、实践创作三大环节,让学生深度感受篆刻艺术的千年文脉;“长空飞虎”活动则引入“跨学科STEAM”理念开展多学科融合教学,学生在了解飞虎队历史的同时,通过绘制驼峰航线图、设计飞行员徽章、制作飞行器模型等环节,锻炼科学运用与创意思维能力。除了常规的参观讲解,昆明市博物馆还将写生课、文艺表演、诗歌朗诵、剧本杀等融入研学。

2025年7~8月,博物馆开办“小小史学家 触摸春城文脉”专题暑期夏令营,围绕“古滇青铜”“昆明记忆”“飞虎精神”三大板块,结合馆内展览与昆明老街、花卉基地等实地探访,串联起昆明历史脉络,融入非遗漆扇制作、编程体验、生活技能培训等内容,嵌入“文明一万年”VR体验还原文明演进过程,更以“托管班”制解决双职工家庭的“带娃”难题。

博物馆构建多元合作网络,与第三方机构共同开发创新研学课程,提供活动策划、学术支持与场地保障。比如,与西南林业大学马克思主义学院联合成立未来文教融合创新基地,开发红色研学课程;与北京大学武汉人工智能研究院共建智能文博联合创新中心,推动展览数字化升级。

当前,昆明市博物馆研学面临三大难题:课程研发人手不足,易陷入“参观讲解多、动手探究少”的模式;场地空间有限,多团队同时参与时易出现拥挤;宣传渠道较传统单一,优质活动可能面临报名不足问题。

对于博物馆研学的发展态势,高诗涵表示,研学正呈现科技赋能体验、教育目标转向素养培育、参与者从被动接收到主动创造、协同网络从单点发力到生态共建的特征,但也存在资源分配不均、评价体系缺失、技术应用深度不足、辐射范围有限等问题。基于此,昆明市博物馆将从多方面推进研学高质量发展:一是深化馆校协同,共建“大思政课”实践教学基地,开发红色研学课程;二是强化科技赋能,拓展VR沉浸式体验,上线“趣探昆博”数字平台;三是创新内容形式,打造“昆博少年”特色品牌,推进跨学科融合与创意实践;四是加强内涵建设,完善“小小讲解员”体系,推动“流动博物馆”进校园社区,研发特色文创产品,让春城文脉惠及更多人群。

浙江自然博物院:

20余载多方位构建科普研学服务体系

凌晨报名链接“秒空”,夜宿博物馆的帐篷里传来孩子们兴奋的低语……这些场景勾勒出浙江自然博物院20余载研学教育的深耕图景。作为首批全国科普教育基地,浙江自然博物院2024年开展各类科普教育活动1604场,其中杭州馆依托藏品资源与生态研究优势,开展八大类生物多样性主题研学活动;安吉馆则突出生态研学深度体验,形成“线上+线下”的多维科普研学课程体系。

浙江自然博物院的品牌教育活动“小小讲解员”项目已持续23年,举办119期,吸引超万名小学生参与。该活动以馆藏资源为依托,推出“是龙,非龙”“动物界的最强大脑”等20余个自然科学主题,采用基础、进阶班型分段教学模式,学生自主编撰讲稿、实践讲解,在探究中树立生态文明理念。活动名额常年“秒空”,学员屡获全国及全省博物馆优秀讲解奖项,教案入选中国科普研究所编撰的《自然科学博物馆科学教育活动》教案集。

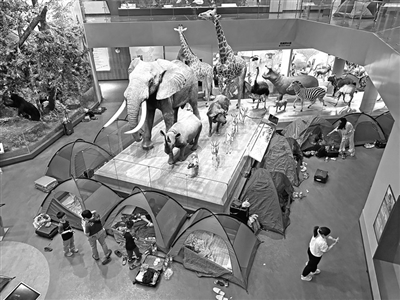

“博物馆奇妙夜”自然探索研学课程项目创新夜宿亲子模式,通过4D观影、夜探寻“宝”、野外探索等环节,打造“馆内+馆外”“白天+夜晚”的沉浸式体验,孩子们在展厅搭帐篷、闯知识关卡,家长参与协作。该课程项目自2019年以来已开展60余场,3000余人参与,获评首届“科普研学十佳品牌”项目,受到家长和孩子的认可。

博物院与杭州及周边学校、机构建立长期稳定的共建合作关系,成为学校教育的延伸与创新引擎:与杭州市卖鱼桥小学共建贝壳、昆虫主题校园微型博物馆,专家进校园开展讲座,推动馆藏资源与课堂教学融合;与安吉县第七小学教育集团围绕“资源联享、课程共建、师资共育”搭建馆校常态化协作平台,打造“博物+”课程矩阵与智慧研学模式;与浙江大学教育学院共建研究生联合培养基地,合作研发临特展、品牌教育活动等研学活动;联合浙江省孤独症人士及亲友协会等多家社会机构单位开展“星语・博物之光——自然·健康联合行动”,通过才艺表演、义卖等活动为特殊群体构建包容文化环境;更与手游《奇趣博物馆》达成深度IP联动合作,复刻展馆与展品,将自然教育融入年轻群体娱乐场景、推动博物馆文化传播“破圈”。

在引入科技时,浙江自然博物院聚焦受众多样性,兼顾儿童互动、青少年社交、老年人简易操作等需求,让技术成为体验升级的“钥匙”而非噱头。实景科普剧本游《山海秘境》将《山海经》与馆内展陈结合,观众通过手机闯关解密,融合多领域知识;《浙里的记忆》数字化实景互动研学以游戏化方式引导孩子探索地质奥秘,配套故事绘本、研学手册与人物知识卡片强化学习效果。另有AR导览眼镜让百余件化石“3D 复活”,观众可直观感受远古生物形态,搭配专业讲解深化认知。

相关负责人表示,当前研学活动面临的最大挑战是“知而不达”的传播困局,依赖自有平台宣传导致覆盖面有限,同时部分参与者将研学等同于观光。对此,博物院正拓展校馆合作,强化课程中主动探究环节,重塑“研”“学”价值共识。

未来,浙江自然博物院将持续深化科技融合,拓展宣传渠道,让更多人走进自然研学的奇妙世界,在探索中收获知识与成长,让自然教育的种子播撒得更广、更深。