■汪耀华

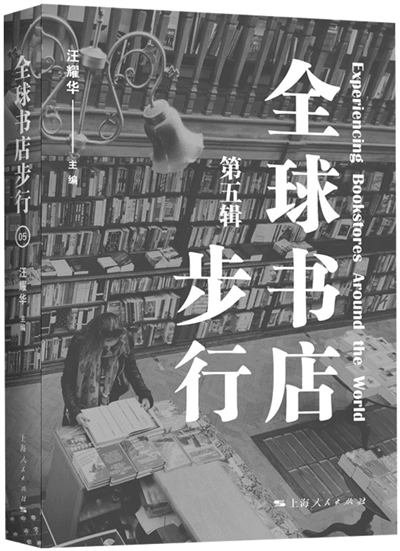

2025年6月,《全球书店步行》第五辑出版了。从2022年8月出版第一辑,到第五辑,累计收录102篇文章,5辑作为一个整体,均由上海人民出版社出版,装帧、设计有类似的血缘性,成为一个连续性的出版品。

5辑记录了36个国家的两三百家书店(有的文章介绍一家书店,有的文章介绍一个城市的多个特色书店),让读者跨越地理与文化的藩篱,以学习、仰慕的眼光欣赏全球多姿多彩的书店。

在困惑中做一件趣事

“全球书店步行”约稿的想法源于2021年,那时还在“疫情”期间,很多人不得不居家办公,实体书店不得不暂停营业。上海市书刊发行行业协会本身具有“服务行业”的责任,在这个非常时期,本着提振书业信心,提升学习的动力,发起了“全球书店步行”的征集活动。

曾经,我也有走进荷兰、德国、比利时、奥地利、意大利、美国、加拿大、俄罗斯、日本、新加坡、马来西亚书店的经历,出版过《书香圣殿——法兰克福国际书展》(上海书店出版社2002年版)、《书店风格》(河北教育出版社2004年版)。2013年年末,因为参加儿子研究生毕业典礼,我们全家在三周内借助飞机、自驾,巡游了美国芝加哥、休斯敦、达拉斯、纽约、费城、华盛顿特区、旧金山、洛杉矶等地,虽然在景点的选择上也有分歧,但我还是率夫人、儿子巡访了50多家书店,而且都是事前做作业、到店拍照寻书找亮点,带回了一大包各种书笺、宣传品、书目等,可惜后来忙于杂事没有延伸整理书写。2018年我随团访问美国、加拿大,因时间紧张不便自由行,但与美、加两国多家书店、图书馆采编人员的座谈也有不少感受。多年来,众多翻译的、中文原创的各国书店概貌介绍、访谈甚至经营者的自传我都有意识地收藏并翻阅。虽然读得不透、学得不够,但也一直想着与同道分享。

如何做书店,一直是我等非“实操”人士想要破解、提供方案的话题。书店的转型与发展正处于一个飞速变革的时段,或可以不断用新名词、新观点进行场景演绎,或可以不断创造概念引导有钱人敢于投入、有意者甘愿入行,而见到潮涨潮退、前浪倒在沙滩上,总也让人感到苦涩。转身发现他国异乡的一些书店,店堂不大甚至有些陈旧,书种多元丰满,员工老少胖瘦皆宜,虽然也有难处,但仍让人心生一些羡慕。有历史的书店是因为有着有历史的书籍和有故事的从业者,如此才能数十年、几代人相传。因为有了这些沉淀,开启了“全球书店步行”征集这样一件有意义的事。我们承诺,稿件图文必须原创,选店不能重复,稿件先在上海市书刊发行行业协会主持的“上海书展”微信公众号发布,然后结集出版,以1000元稿费和10册样书作为稿件回报。

当初没有把握能找到几位写作者,因为写作者要身处其境,且要文笔好,能写出有价值的文章。

机缘巧合的是上海市新闻出版局郭敬杨(郭靖伶)同事2021年4月因先生赴公司欧洲总部工作而辞职,全家迁往荷兰。在安居后丈夫上班、儿子上学,忙完煮妇职责之后还能为我们彼此努力过的上海书展乃至上海出版发行事业作点贡献。我们通过微信交流时,我请她抽空去看看阿姆斯特丹的书店并写写观感,我可安排在“上海书展”微信公众号上发布。

小郭毕竟有专业背景,既能从一名旁观者角度观察书店,又能以专业的视角发现书店的经营状态,甚至与上海的书店进行比较。于是,经过多时交流,2021年10月的一个周日在“上海书展”微信公众号上开始了之后基本在周日固定的“全球书店步行”专栏,由着小郭的领衔作为范文,我开始寻找散落在世界各地的留学生、定居者、学者或商务人士。约请过几位出版社的社领导高克勤、吕健、赵玉东等在国外留学的子女撰写,李芳、黄昱宁等多位出版社编辑推荐了各自在法国、美国的译者加入了撰写行列;上海市新闻出版局和上海新华书店的几位领导也推荐了几位在异国定居或留学的年轻人;尤其是中国国际书店副总经理汪彤和同事欧洋邀请了墨西哥、南非、印度尼西亚、古巴、俄罗斯的作者撰稿,加上作者之间的推荐,使我得以圆梦,实现100篇的突破。

“全球书店步行”稿件自从2021年10月开始陆续在“上海书展”微信公众号刊发,至2025年6月,累计刊发了110篇,其中102篇文章编选成书,分5辑出版。

过程很不简单

约稿和编发这些文章也是不容易的事。找作者,盯稿件,配图文等,不是一次能解决的。还有时差、语言差异、书写习惯以及图片呈现的多语种多题材等需要辨别,都不是一蹴而就的,常常需要三四个来回,好在作者都能理解我等因知识储备不足而宽容。

这些年中,“步行”的稿件由我组稿、催稿并收稿,交编辑修改后再与作者沟通直至我同意在每周五的下午发稿,经“后台”制作后我签字认可后固定每周日上午9:00在“上海书展”微信公众号首发。节奏也是很紧张的。

我的同事王雪明、刘智慧先后担任微信首发的编辑,锲而不舍地为这些稿件“打磨”。但每逢发稿日期,被同事催稿也有些难堪。这类稿子不同于一般,不能保证每周都能约到。因为全球性新冠肺炎疫情、因为语言背景的不同,邀请作者实在也不是容易的事。

由于对稿子的要求比较高,有的投稿达不到要求,就会被搁置、淘汰。我对作者的要求是必须为了撰文而到书店去体验一下,看看建筑、陈列,与书店员工聊聊、买本书或喝杯咖啡,里里外外拍些照片,搜索一点史料,写出自己的感受。图片必须是自拍,不能采用网络图片。因此,稿子能在“上海书展”公众号刊发,再到结集出版,过程也有些复杂。

所有的作者,慢慢都成为了朋友,有的作者从国外回上海探亲时特地到协会探访,还送了我一顶巴黎限量款奥运会纪念帽子;有的留下了居住国的地址,以备我哪天能出游时登门;有的不仅自己写还不断点赞文章鼓励,使“全球书店步行”的影响不断扩大。

盘点下来,4年多竟然有51位作者参与了“全球书店步行”的撰写。其中,供稿最多的是郭靖玲11篇、朱瑾10篇、昭觉8篇、李璐7篇、杜先菊5篇,2篇以上的有黄贺强、刘健、汪承颖、张洪凌、曹博、高牧云、王焰、支隽贤、朱明、朱钰芳等。

收入书中的102篇文章记录的书店来自36个国家,有欧洲的英国、法国、俄罗斯、奥地利、德国等,亚洲的马来西亚、新加坡、印度尼西亚、巴基斯坦、日本等,美洲的美国、加拿大、墨西哥、古巴、巴西等,也有非洲的突尼斯、尼日利亚、南非,大洋洲的澳大利亚、新西兰等。

虽然涉及的国家众多,但比重不同,从内容上讲,美国18篇、法国13篇、英国7篇、日本7篇、荷兰和西班牙以及意大利各5篇、比利时和加拿大以及澳大利亚各4篇、德国3篇、捷克和匈牙利各2篇等。显然,我们的“步行”还存在着许多空白点,这里既有3年“疫情”的影响,也感觉天下“朋友不多”、作者面不广、所涉国家相对集中等困扰。

感谢作者们图文并茂的真实记录,他们探访书店、采访经营者、介绍异国的风土人情、享受淘书的乐趣,试图找出这些书店经营的秘诀……这些域外闻名遐迩的老店、名店,有很多具体的经营实操经验值得业者参考借鉴。他们为阅读者打开了一扇窗,域外一些经营数十年上百年、一代代相传的书店在社会发展的今天,依然不求“进步”,守着一抹书香,开门关门、读书交流,一辈子做一件事,一辈子做最值得做的一件事等等,令人肃然起敬的表述和有些年代感的存在,有些羡慕也有些惦记。

读着这些文章,是一种享受、一种不能亲临但可以向往的书店。书店陈列的图书语种不同、读者不同,但对于那种场景、那种故事可以共鸣、可以品尝。

尽量客观场景式描述

《全球书店步行》每一辑的出版都伴随一些惊奇、羡慕和感叹。

2022年,当第一辑带着30余家书店的故事与读者相见时,我们试图以书店为窗,为困顿的人们打开一方辽阔的精神天地。从欧洲百年老店的沧桑,到东京二手书市的烟火;从巴黎莎士比亚书店的文豪余韵,到西雅图菲尼书店的“抢答冠军”传奇——记录的不只是书店的形态,更是人与书、人与城、人与文明相遇的瞬间。创立于1853年的Scheltama书店,是荷兰现今规模最大、品类最广泛的独立书店,更是阿姆斯特丹的文化地标。从169年前的老店到如今的新店,都栖息于古老的历史建筑中,这种“古老+古老”的结合体,为书店增添了浓厚的文化内涵和气息。再如,位于巴黎塞纳河左岸的莎士比亚书店,与修复中的巴黎圣母院隔岸相对,已经成为了著名景点,书店门口排起了等候入场的队伍……

2023年,《全球书店步行》第二辑化身旅行指南,用书店串联起世界的文化脉络。告诉难以抉择下一站的我们,不妨按图索骥,跟着这些书店看世界。你可以前往马斯特里赫特,在建于13世纪荷兰教堂里的“世界最美书店”——天堂书店的咖啡区小憩,“抬头,是整个书店的热闹景观,仰头,是肃穆的教堂穹顶和壁画”;你可以在布鲁日的中世纪古城,与河道一起在城市中穿行,漫步在林立的哥特式建筑间,“探寻博物馆、艺术展和书店。布鲁日老城区约有20家大大小小的书店。在游客最集中的游船码头到大市集广场一段不足500米的路上,居然就有四五家书店”,你还可以搭乘东京JR中央线去寻访西获洼站周边的书店……

2024年,《全球书店步行》第三辑直面数字洪流,以特色书店宣告实体书店的不可替代。当走进位于法国格勒诺布尔的阿尔托书店,“从门洞里时不时看到读者上下楼梯时的身影”就嗅到了故事的味道,“走上窄窄的石柱环绕的楼梯,竟有一种穿越时空的感觉。仿佛不是走在书店里,而是踏入了中世纪的城堡……用书筑起的迷宫,让初来乍到者不断地迷路”,然而当发现这里“仿佛只有读者想不到的作品,没有在里面找不到的图书”时,瞬间觉得“只要有足够的时间和体力,待上一整天也不会感到无所事事。”当在威尼斯的叹息桥转角意外邂逅刚刚重新开业的“学堂(Studium)书店”时,忍不住感叹“千般幸运”。“因为,这里的一切都关乎威尼斯。从书店的橱窗布置到书籍文创的选品,都在讲述着威尼斯的故事”。“十分推荐热爱书籍和书店的读者,可以把学堂(Studium)书店作为威尼斯的第一站或者最后一站。你可以在这里寻得一座城市展览的序章,也可以翻到自由探索后心中疑惑的答案,最后从万千面孔的威尼斯中抽出一幕,留作离去后的念想。”

2025年1月,《全球书店步行》第四辑在电商狂潮中坚守书店作为“打破信息茧房”的使命。走进美国巴尔的摩市的巴诺书店-发电厂店——一家由船港边上的旧发电厂改造而成的书店。“有着100年历史的旧发电厂显然已经弃置,早已不向工业或国民生计提供热能与照明,但巴诺书店对它的改造却延续了它的另一种生命,诠释了它在社会历史发展中扮演的新角色,成为书店和书文化的继任者,阅读、购书的好场所,继续向人们提供精神能量与文化照射,为人类思想与文明进步作贡献。”随着作者驱车赶到法国一个小村庄,拜访一家名为“流浪的树”的林中书店。“这家书店虽然成立的时间不算长,却与书籍颇有渊源。其前身是一所乡村小学,建于1913年,曾经容纳过当地50多名小学生。60年后,随着人口城市化,学校关闭了。1978年,让-弗朗索瓦·马尼埃夫妇买下了这所废弃的学校,在这里放置了他们的第一台印刷机,建起了自己的印刷厂……2014年,当爱好文学尤其是诗的父亲与从巴西学习烹饪归来的儿子西蒙重逢时,一家集书香与酒香的多功能书店便酝酿而生了……(书店的)东厅是小学的原址,是店主人白手起家的地方,也是第一台印刷机开动的地方,店主至今仍然把这台印刷机摆放在墙角,留作纪念。”一所学校、一个家族、一家书店的历史,折射的是里昂人甚至是法国人骨子里的浪漫。

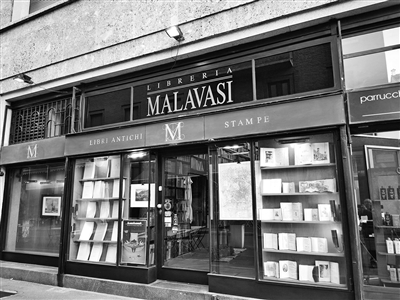

而今,第五辑以更广阔的视野,将足迹延伸至尼日利亚阿布贾会不时停电的书店、阿塞拜疆巴库的独立书店,甚至南法奥德省的隐秘书村。这些曾被忽略的角落,恰恰印证了书店作为人类文明基石的宝贵价值——无论贫穷与富贵、无论战争与和平,书籍始终是照亮心灵的微光。在第五辑中,有伦敦当特书店的美轮美奂,也有贝尔格莱德藏于书店的和平之梦;有圣托里尼亚特兰蒂斯书店的智慧传承,也有蒙特利尔波特兰书店的静水深流。这些故事背后,是书店从业者跨越时空的共鸣。无论是日内瓦Page&Sip书店的咖啡书香,还是莫斯科环球书店的庄严气氛,抑或雅加达PERIPLUS书店的遍地开花,它们共同诠释着一个道理:书店不仅是商业场所,更是文化的守护者、记忆的传承者、灵魂的栖息地。

反复敲打后的内容为先

4年来,“全球书店步行”获得了业内外的认可,上海市书刊发行行业协会会长李爽为每辑撰写序文:这是一本宝藏图文书,其所收入的书店不乏全球最美书店、最古老书店……在全球新冠疫情肆虐的背景下,邀请分布在全球各个城市的华人介绍他/她所处城市的书店,让读者在无法踏出国门的情况下云游全球书店,这个立意独特而励志,且直击爱书人的痛点——生活太忙,没钱没闲四处寻觅心中最美的书店。

上海教育出版社原社长缪宏才认为:以“全球书店步行”为切入点,邀请作者结合亲身经历,撰写游览世界各地著名书店的文章,带领读者领略不同的文化气象,感受不同的异域文化,对于丰富读者文化认知有着很好的参考价值。这些文章将个人对书店的认识、对阅读的体悟、对文化的热爱,通过浅显易懂的文字娓娓道来,可读性、实用性都很强,带给读者身临其境的感受,也为国内书店运营,特别是数字化时代运营提供了可资参考的实施路径。

“全球书店步行”系列书的责任编辑、上海人民出版社张晓玲说:在步履匆匆的数字时代,实体书店如何成为打破“信息茧房”的精神驿站?“全球书店步行”系列5辑图书正是对这一时代命题的回应。该丛书秉持“云游全球书店,触摸城市文脉”的初心,邀请旅居全球的华人学者、书业同仁及留学生担任“书香向导”,带领读者深入探访遍布世界的特色书店,展开一场纸上全球书店巡礼。对于书业从业者而言,它提供了观察全球同行创新实践与坚守之道,并从中汲取运营智慧的难得样本;对于普通读者,则从书店看到了不同国家与城市的文化性格与阅读生态,拓宽了人文视野,为下次旅行收获了独一无二的文化打卡指南。在数字化阅读盛行的当下,这套丛书引领我们重新审视实体书店不可替代的价值——它不仅是书籍的容器,更是激发灵感的社交空间、提供慰藉的心灵庇护所。

上海悦悦图书有限公司董事长邹斌表示:《全球书店步行》内容翔实、图文并茂,普通读者可以通过阅读该书云逛全球书店,而书店从业者可以从中学习和借鉴,更好地提升书店服务的品质,值得推广。

“全球书店步行”系列丛书也获得了读者的认可,第一辑和第二辑已经售罄,出版社在加印中。上海出版界的徐炯、胡国强、阚宁辉、彭卫国、忻愈、曾原、李爽、顾斌、许伟国、孙肖平、缪宏才、孙玉、王京、华楠、邹斌、金浩、刘佩英、曹培雷、刘军、刘瑞刚、石贇、夏峥嵘、石洪颖等多位资深人士相继参与了各辑的审读把关。

对于阅读的回味和期盼

中国有句成语叫“知己知彼”,当我们的实体书店既有国有、民营之分,又在电商“价格战”中处于劣势的时候,为了生存而不断尝试经营文创产品、咖啡简餐,开展网上直播、发展线下会员,提升签名售书、讲座频次和实绩的今天,看看“同在一个地球”的各国书店,无论是连锁书店还是单体书店、经营新书或者专营旧书,同处“人类命运共同体”,我们看见了别人的淡定、从容和自信,这种从业心态,也许我们学不了,但羡慕一下总是可以的,我们也可以从文章中发现精细、发现小差距并予以自我纠正调整。

细读“全球书店步行”文章,可为中国书店提供诸多启发:

注重空间设计。如第三辑中“科瓦法尔书店”,在“艺术空间”区域里放置了一面大镜子,有让读者“以镜正身”之意。最出彩的还是在付费处附近,一整面墙上上下下都排满了世界知名作家的精装作品,他们的大头照片立体地展现在读者面前,犹如文学群星闪耀在百年老店内,顿时令其蓬荜生辉。

注重业态融合,看“全球书店步行”的文章,发现现在很多书店不再局限于传统的图书销售,而是通过拓展多元业态满足读者的多样化需求,注重打造体验式消费场景,让读者在购买书籍的同时,能够获得更多的体验和感受。如意大利威尼斯的学堂书店打造了一个香水主题的文化体验空间。书店的空间装潢、书籍陈列和功能划分都体现着“香水”奢侈品牌的品位和格调。让作者“一辈子无法忘记的是……收银台买单时,优雅的中年女士微笑着拿出了一个过于高贵的纸袋,将我的书籍温柔放入袋中,拿出一张和纸袋相同图案,印有威尼斯地标圣马可广场的扇形卡片,掏出香水喷了一下,对我轻轻扇了扇,一股淡雅的香味瞬间吸入鼻间,然后放入纸袋,完成了香水与读者的告别仪式。”

注重服务优化,面临经营困境,很多书店优化了服务。比如德国汉堡一家小小的独立书店——萨克森门书店。2020年春夏,德国因新冠疫情实施全国管控,只有超市、药店被允许正常营业,包括书店在内的其他实体店面一律关门。萨克森门书店想出了一个巧妙的求生策略,读者可继续在网上或通过电话订书,店员和老板骑单车给大家免费送书上门。管控结束后,步行街上好几家商店都倒闭了,萨克森门书店反而赢得了更多的读者。书店唯一的全职员工柯诗乐说,管控期间影院、博物馆、音乐厅都关门了,重拾阅读的人反而多了起来。

5年来,我们不断追问:在数字与实体、效率与深度的博弈中,书店何以永存?答案或许藏在这些“全球书店步行”的文章中。经营书店,他们的心态比较平稳,不太会急功近利,现代经营做派不多。当然,政策背景的影响也不大。5辑《全球书店步行》并非探索的终点,而是新一轮发现的序曲。期待同业者能打开天窗、拓展思路、融合经营,以一种“慢生活”的节奏享受经营书店的乐趣,使书店更加有滋有味。