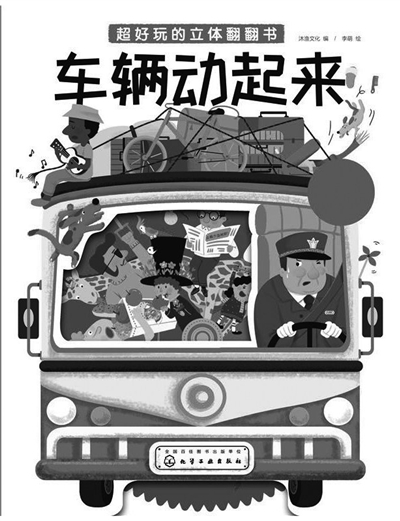

不久前,我们的团队(沐渔文化)制作的原创立体翻翻书《车辆动起来》(化学工业出版社出版)在全国各大新华书店、电商平台全面上市,销售势头迅猛。

《车辆动起来》是一本大开本动态工艺书,其中包含了100个单独零件构成的动态元素,一个大立体页和一个动态封面,其制作难度非常规图书可比。

车辆主题定选后,团队编辑列提纲、拟草稿、收集相关资料,过程看起来零散和无序,实则非常高效。一些浅显的资料可以通过网络渠道查找收集,但我们的工作规章中有一条:来自网络的资料绝不擅用,均须严谨核对,以确定其权威性和准确性。所以,洗车厂、施工现场、修车厂、高速公路服务区等成了编辑经常“出没”的地方,再就是图书馆。相比之下,泡在图书馆的同事是最舒服的,而在洗车厂、施工现场、修车厂的同事们则时常会遭遇难题——一个陌生人举着手机到处乱拍,不被驱赶才怪。最直观的一个例子是,一位编辑为了证实大型液体罐车罐体内的结构,多方寻找,找到了一位在化工厂负责货运的经理,请他将工厂所使用的罐车图纸拍照发过来,最终才确认了罐车内的结构,而这样的结构,在绘画过程中还要简化、卡通化处理,这辆车也只是书中逾百辆车中的一辆而已。

大量的前期准备工作是一部图书能否做好的关键,在所有资料完备后,编辑们对内容进行规划整合,形成了12个主题场景的初步目录。之所以叫“初步目录”,是因为在之后的操作过程中,目录还进行过3次大的调整才最终定稿。目录中包括了大量国内常见的特色车辆及其配套环境,其目的就是让孩子们享受本土原创图书的福利,在书中看到的车辆,在日常生活中也同样能够看到;引发了探索欲望之后,在日常生活中想见而不得见的,回到书中还能够找到。消防局、地铁站、工地、农田、火车站、高速公路等环境和这些环境下的车辆成为了该书主体。我们的编辑思路是,不只让孩子认识车辆,还要让他们了解车辆与生活的关联,车辆与人的关系,形成体系完整的知识架构。

毕业于天津美术学院油画系的硕士研究生李萌,曾留学于法国土昆现代艺术学院。她的画作一贯将国内传统与国际审美兼收并蓄,由她来绘制这本书再合适不过。画作绘制过程持续了4个多月,之后又修改了近4个月,其中辛酸不必多言。成书的最后一次修改,李萌随编辑直接住进了印刷厂招待所,每天在印刷厂上班,现场按刀线改稿,才最终实现了动态效果与画面的统一。

经此一书,编辑部人人都成了手工小能手,下刀线、贴纸模,工作经验都是通过实践得来的。立体页的设计也十分头疼,简单的一辆动车比较容易,我们很快便做出来了,兴奋地打出了蓝纸和假样,拿到手中却备受打击:与场景脱节,不够丰富,玩法太少,知识性不强。此后,又经过多次模拟,才确定了现在的卧排图,分层候车楼和多轨站台。白模制出来后,我们又要求火车站镂空,内外画满,让小朋友可以透过一格一格的小视窗看见里面形形色色的人,仿佛真的置身现场。这样,心里的石头才算落了地。

设计封面时,画稿已经完成,但工作的偏执劲儿又犯了:重改设计方案,给全书加进更多的玩法。所以,我们设计了镂空转盘,转盘中画上了更多的人物,埋下了二十个彩蛋,将一辆古怪的长途汽车展现给小朋友,待小朋友自己探索和发现。

此后,我们又经历了两次蓝纸修改和一次样书修改,这本《车辆动起来》在立项一年半后才终于上市。

文字和图片资料记录下了当时工作的流程,以备日后参考之用;但这些资料无法记录我们当时的心境。在当时,还没有拿到成书的时候,真的只有忐忑。如今,我们只想说,做原创,痛并快乐。