○梅若冰

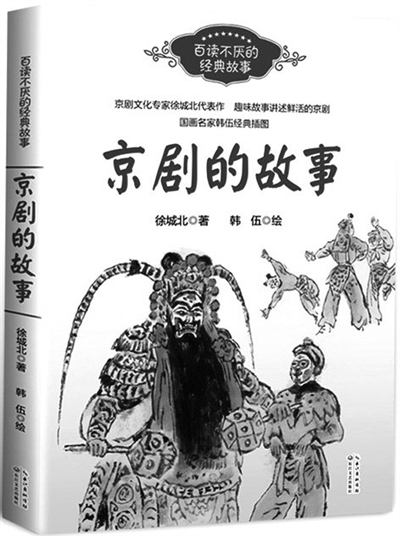

做编辑的第五年,我终于遇到了一本带来惊喜的书。《京剧的故事》延续了长江文艺出版社“百读不厌的经典故事”系列产品线,又以小学语文教材为依托,自入选“百班千人”小学暑期六年级共度书目,这一小众题材的少儿图书瞬间进入大众视野,受到广泛关注。

一本书的市场体量,内容决定了一半,题材则决定另一半。《京剧的故事》的作者是小学六年级语文课文《京剧趣谈》的作者徐城北。徐城北早年在中国京剧院担任编剧,后转向学术研究,专注京剧文化和京剧艺术,录制过《百家讲坛》。我对其作品进行归纳、分类,发现了一本题材特殊的《过往的君子听我言:京剧闲闲说》。

该书初版于2004年,内容几乎涵盖京剧文化的所有基础元素,是徐城北的京剧普及类专著。从前言和后记的表述来看,它有可能是作者集中精力,为少年儿童量身创作的一部图书。在2019年编辑《京剧趣谈》时,我编选了其中13篇文章,结合课文内容进行了适当延伸。《京剧趣谈》出版后,先后加印了几次,读者反馈普遍向好。

汇编而成的《京剧趣谈》毕竟打乱了原作体系,破坏了整体结构。对于读过课文的孩子们来说,如果能有一部以更高层面、更大视野、更有趣的表达来系统讲述京剧的童书,应该是一个好选择。经过系统思考和对比后,我更笃定了签下这本书稿的念头。

在选题成型时,我首先想到的问题就是要不要更改书名。《过往的君子听我言》这一书名来源于传统京剧《玉堂春》中的经典唱段《苏三起解》,契合了京剧的“启蒙”和“杂谈”,的确是一个很好的书名。但是,京剧题材毕竟小众,“过往的君子听我言”对于不熟悉京剧的人来说,显得挺拗口,主题也不够突出。

而我社“百读不厌的经典故事”系列出版数年来,积累了文学、科学、艺术等诸多领域的优秀儿童文学作品,将《京剧的故事》作为系列的补充,可谓恰如其分。于是我计划将书名改为《京剧的故事》,点明书的主题;而将原书名作为前言标题,统领全书。

签订新书合同时,作者身体抱恙,几乎已经无力执笔做任何修订。于是,联系版权的一应事宜,只能与他夫人叶老师微信沟通。我清楚地记得,那是2020年元旦后的一个晚上,我通过微信向叶老师讲述了计划对书名、内容做的修改以及修改原因,然后惴惴不安地等待回复。当晚,叶老师发来微信:“都可以,全权由你负责,我们相信你。”至此,我心里的一颗石头终于落地。

选题申报是在2020年年初,然而直到复工后的5月,我才开始处理该书的审稿工作。编写剧目注释的难度比想象中大,需要查阅剧目辞典、戏曲辞典等工具书,抽取剧情主干。全书5000余字的剧目注释,我花了半个多月才整理完。

为了联系绘者韩伍,我找到多家美术协会、业界同仁打听,依旧石沉大海。老先生今年80高龄,想联系本人实难。3个多月的连续碰壁,差点让我放弃。幸运的是,在寻找线索的过程中,我意外发现他曾为我社另一部儿童文学作品绘制插图。在同事的帮助下,一瞬间峰回路转,最终成功签下图片版权。

2021年6月,《京剧的故事》终于付印。我还邀请了武汉大学艺术学院教授郑传寅推荐该书。他写道:“创生于近代的京剧继承了古代戏曲的优良传统,有‘国剧’之美誉。戏曲研究专家徐城北对京剧的掌故如数家珍,《京剧的故事》着眼于京剧艺术的构成、特色和发展,既有生动的故事,又有准确、丰富的知识,是帮助孩子们全面认识京剧、了解京剧、欣赏京剧的优秀普及读物。”